21 septembre – 25 janvier

Vernissage le 20 septembre de 18h à 21h

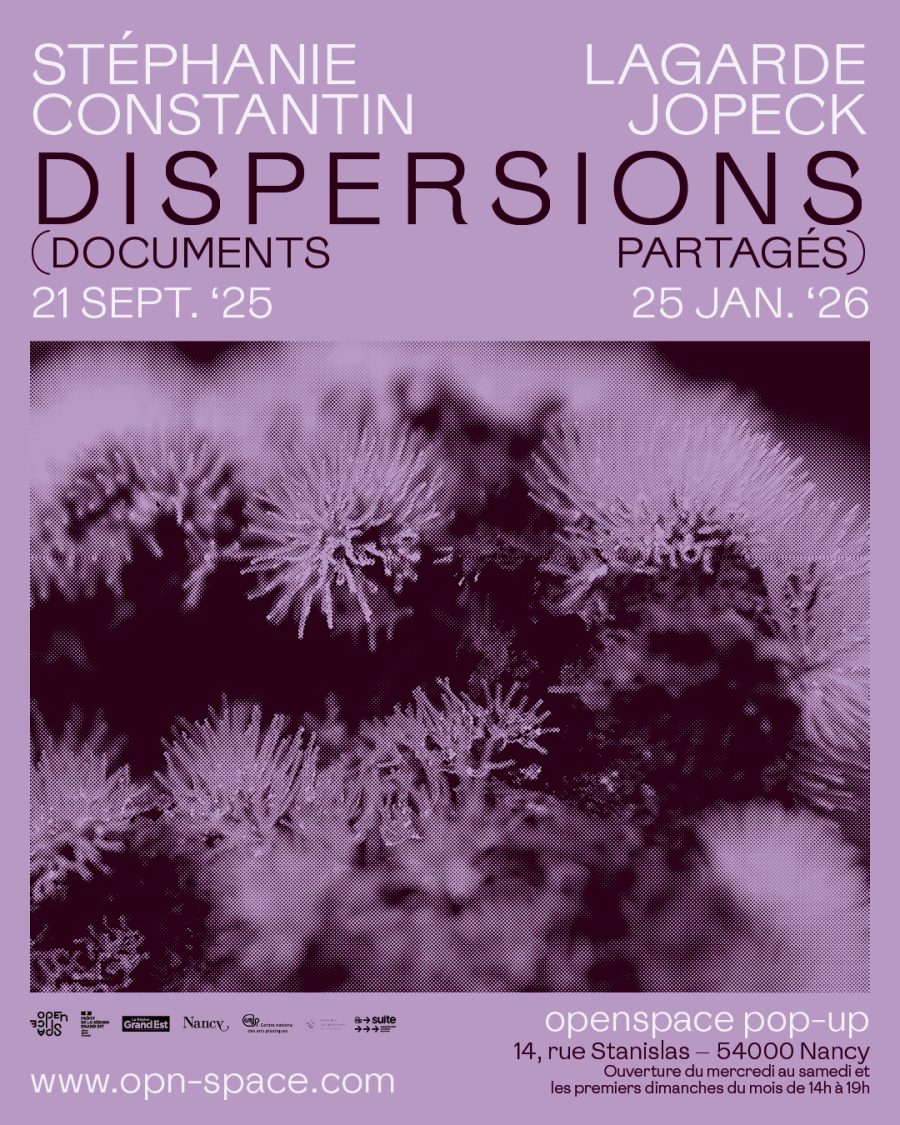

Dispersions est l’une des nombreuses étapes d’un projet de recherche en art au long cours, les égards ajustés, mené depuis 2021 par Stéphanie Lagarde et Constantin Jopeck, recherche née d’une rencontre ou plutôt de rencontres croisées, d’intérêts communs et de questionnements partagés.

Au départ, il y a donc une rencontre entre Stéphanie Lagarde et Constantin Jopeck en 2020 lors d’une résidence à la Coopérative de recherche de l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont-Métropole. Puis un intérêt commun pour les expérimentations visuelles et sonores, les questions sociales et sociétales. Enfin, il y a des questionnements partagés liés à une écologie du vivant qui conjugue humains et non-humains dans une interdépendance où « chaque forme de vie, pensée dans son tissage historique avec un milieu, est une force […] qui rend le monde habitable 1» notamment parce que « les vivants non-humains, par leur familiarité avec les habitats abiotiques2, ont construit des manières d’être vivant qui leur permettent de traduire du non vivant […] en milieu vivant3 ».

De cette rencontre est né un groupe de recherche qui a entremêlé les questionnements d’artistes , étudiant.e.s, chercheur.se.s, activistes, auteur.ice.s, militant.e.s associatifs, habitant.e.s autour de la question et de la redéfinition du lien à la nature et des principes d’alliance avec le vivant non-humain et au-delà. Cette recherche, dupliquant la pensée en rhizome de Deleuze et Guattari s’est concentrée sur les affinités structurant un groupe d’êtres vivants multi-espèces habitant le plateau de Millevaches, au sein d’une forêt menacée par la sylviculture intensive de résineux. Elle y a pris appui sur le principe écologique de la dispersion.

La dispersion en écologie qualifie le mouvement des individus entre habitats. Il s’agit d’un processus clé de l’écologie et de l’évolution. Chez de nombreuses espèces, la dispersion est une stratégie d’évitement d’environnements de mauvaises qualités, les individus pouvant donc se déplacer au cours de leur vie afin de s’installer dans des habitats de bonne qualité. Ce processus, qui est conditionné par les autres espèces d’un réseau écologique, module alors le fonctionnement des populations et des communautés au niveau local et régional soulignant « une agentivité occultée du vivant […], la création d’habitabilité multispécifique collatérale4 ».

Dans le contexte des changements globaux que la Terre connait actuellement, la dispersion permet aux espèces de répondre aux modifications continuelles des conditions abiotiques et biotiques5 des habitats car « dans l’éco-évolution de l’histoire longue de la vie sur Terre, ce sont les forces du vivant qui ont toujours fait et défait des mondes pour les formes de vie dont nous sommes6 ».

Pour « prendre soin de nos existences humaines, [il est donc nécessaire] de réapprendre à s’allier à la mémoire vivante de la terre7 » car comme le souligne Philippe Descola « la plupart des entités qui peuplent le monde sont reliées les unes aux autres dans un vaste continuum animé par des principes unitaires et gouverné par un identique régime de sociabilité. Les rapports entre humains et non-humains apparaissent […] comme des rapports de communauté à communauté8 ». Par delà l’opposition entre nature et culture qui a structuré notre manière occidentale de penser depuis les modernes, « l’enjeu est de retrouver […] des survivances de cette intuition d’un lien profond entre les lieux et leurs habitant.e.s humain.e.s et non-humain.e.s9 ».

C’est ce à quoi s’attachent Stéphanie Lagarde et Constantin Jopeck en parlant d’égards ajustés. Il s’agit dès lors pour elles.eux de chercher à décentrer notre manière de regarder, de penser le monde qui nous entoure et ses composants vivants et non vivants autrement car « la parenté entre humain, animal, végétal ou minéral [est] un modèle de différenciation de positions relationnelles, différences qui n’impliquent pas nécessairement de la domination mais s’inscrivent souvent dans des négociations d’alliance10 ».

Ce jeu de décentrement se construit alors « au travers de la particularité physique de chaque agent11 », ici les vivants non-humains. Il s’agit pour Stéphanie Lagarde et Constantin Jopeck, mais aussi pour tout.e.s celles.eux qui participent à cette aventure de déjouer le regard et la pensée humaine pour tenter d’abandonner « la vision monoculaire et l’axialité de ce regard12 ». Il s’agit pour elles.eux de tenter de donner une voix à une nature souvent silenciée à travers des images et des paroles qui ne revendiquent aucunement de s’exprimer au nom de la nature mais tente d’en multiplier les points de vues.

Ces images et paroles ont rejoint une archive commune dont sont issus les éléments constituant Dispersions (documents partagés). Les deux artistes y explorent la mutualisation de ces matériaux de travail et présentent un ensemble de films et d’archives issus de ces expérimentations collectives.

L’enjeu qui sous-tend ce projet est ainsi, à partir de l’exemple de cette communauté spécifique, de questionner la transformation de « nos modes d’existence de manière à prendre en compte le soin de nos milieux de vie comme condition pour prendre soin de nos corps, nos esprits et nos sociétés, car comme le préconisait Félix Guattari avec son écosophie, l’écologie environnemental – qui comprend tant les forêts, les océans, que les campagnes aménagées et les villes – est indissociable des écologies sociales et mentales13 ».

Car ce projet a une portée tout autant artistique que politique. Iels partagent ainsi le constat de Léna Balaud et Antoine Chopot dans leur livre Nous ne sommes pas seuls : « ce que l’on appelle le géologique, l’écologique, le social ou le politique ne sont pas des domaines étanches mais des milieux poreux : des champs de relations, enchevêtrés, s’entremêlant dans une multiplicité de boucles, se mélangeant au-delà de toute possibilité de tracer une ligne de démarcation claire et pure. Les « non-humains », ou « autres qu’humains », ne sont dès lors plus seulement supports passifs des projections symboliques des humains : ils précèdent, rendent possibles et excèdent nos propres puissances14 ». Iels y ajoutent simplement le champ de l’art afin d’entrer dans une autre logique de l’action qui permet de « comprendre que les êtres humains ne peuvent jamais produire leur monde commun, et le défendre, avec seulement d’autres être humains. D’autres manières de faire, de se défendre, de se protéger, de résister, nous devancent, nous déstabilisent ou nous renforcent : des manières animales, végétales, sylvestres, microbiennes, fongiques… Nos alliés sont multiformes, considérablement plus nombreux et divers que ce que notre imagination laisse entrevoir. Il s’agit non pas de fantasmer ces autres manières mais d’apprendre à mieux les connaître, à les rencontrer, à les défendre, à les amplifier et à les associer à nos combats15 »

Et de constater que « si nous avons toujours vécu avec d’autres que les humains, alors la « société » prise au sens du rassemblement des humains dans un espace qui leur est propre et exclusif n’existe pas. De cette écologie multi-espèce, nous ne ressortons pas moins humains, mais autrement qu’Humain16 ».

- Baptiste Morizot & Suzanne Husky, Rendre l’eau à la terre, Actes Sud, 2024, p 285 ↩︎

- Se dit d’un facteur lié au milieu, indépendant des êtres vivants. ↩︎

- Op.cit., Baptiste Morizot & Suzanne Husky, Rendre l’eau à la terre, Actes Sud, 2024, p 180 ↩︎

- Ibid, p 283 ↩︎

- Relatif au monde vivant. ↩︎

- Op.cit., Baptiste Morizot & Suzanne Husky, Rendre l’eau à la terre, Actes Sud, 2024, p 42 ↩︎

- Barbara Główczewski, Réveiller les esprits de la terre, éditions Dehors, Paris, 2021, p 32 ↩︎

- Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Éditions Gallimard, 2005, p 33 ↩︎

- Op.cit., Barbara Główczewski, Réveiller les esprits de la terre, éditions Dehors, Paris, 2021, p 101 ↩︎

- Ibid, p100 ↩︎

- Aliocha Imhoff & Kantuta Quiros, Qui parle? (Pour les non-humains), PUF, 2022, p 85 ↩︎

- Ibid, p 84 ↩︎

- Op.cit., Barbara Główczewski, Réveiller les esprits de la terre, éditions Dehors, Paris, 2021, p 208 ↩︎

- Léna Balaud & Antoine Chopot, Nous ne sommes pas seuls, Seuil, 2021, p 37 ↩︎

- Ibid, p24 ↩︎

- Ibid, p40 ↩︎